|

|

||

|

||

|

||

|

||

| Home Über BS Kontakt | ||

|

Als Wetter noch keine Klimakatastrophe warIm Sommer des Jahres 1904 erlebte Dresden ein Wetterereignis, das in vielerlei Hinsicht an heutige Extremphasen erinnert – und dennoch als bloße Laune der Natur betrachtet wurde.

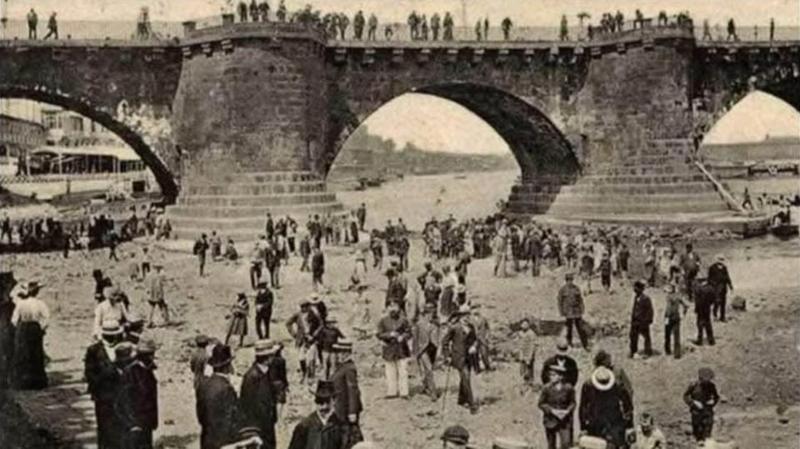

Die Elbe, sonst ein mächtiger Strom, verwandelte sich über Wochen hinweg in einen schmalen Wasserlauf. Bereits am 30. Juni erreichte der Pegelstand mit etwa minus 231 Zentimetern unter dem Nullpunkt seinen historischen Tiefstand. In den folgenden Wochen, insbesondere zwischen Juli und Mitte September, konnte man das Elbbett an vielen Stellen trockenen Fußes durchqueren. Zeitzeugen berichten davon, dass Menschen mit Stöcken und Stiefeln über den freigelegten Flussgrund spazierten. Zahlreiche Fotografien aus dieser Zeit dokumentieren ein Bild, das heute häufig für Diskussionen rund um den Klimawandel herangezogen wird. Die Ursachen dieser Austrocknung lagen in einer klassischen meteorologischen Konstellation: Ein stabiles Hochdruckgebiet verhinderte über viele Wochen hinweg das Vordringen feuchter Luftmassen aus dem Atlantik. Es kam zu einer ungewöhnlich langen Trockenphase. Städte wie Magdeburg verzeichneten im Zeitraum von Juni bis August kaum mehr als 54 Millimeter Niederschlag – ein Bruchteil der sonst üblichen 200 Millimeter. Hinzu kam, dass es im Elbeeinzugsgebiet zu jener Zeit keine größeren Talsperren gab, die das Wasser hätten speichern oder regulieren können. Die starke Sonneneinstrahlung und überdurchschnittlich hohen Temperaturen führten zudem zu einer intensiven Verdunstung, wodurch der Wasserstand weiter sank. So wurde in Magdeburg am 20. Juli 1904 eine Höchsttemperatur von 34,4 Grad Celsius gemessen, während Dresden am 19. Juli desselben Jahres 33,8 Grad erreichte. Diese Werte liegen auf dem Niveau aktueller Hitzetage und zeigen, dass auch vor mehr als einem Jahrhundert bereits Spitzenwerte erreicht wurden, die denen heutiger Sommer durchaus vergleichbar sind. Auch temperaturseitig war der Sommer 1904 bemerkenswert. Deutschlandweit lag die durchschnittliche Sommertemperatur bei etwa 16,8 Grad Celsius und damit leicht über dem damaligen langjährigen Mittel von rund 16 Grad. In Dresden wurden im Juli und August in den frühen Morgenstunden Wassertemperaturen von bis zu 26 Grad in der Elbe gemessen – ungewöhnlich hoch für einen Fluss in dieser Breitenlage. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Sommermitteltemperatur in Deutschland liegt heute bei etwa 17,9 Grad Celsius (bezogen auf den Zeitraum 1991–2020), also nur rund ein Grad über dem Wert von 1904. Auch die heutigen Hitzespitzen erreichen häufig 34 bis 36 Grad – ein Bereich, der bereits vor über hundert Jahren dokumentiert wurde. Die Genauigkeit der damaligen Messungen wird mit einer möglichen Toleranz von 0,5 Grad Celsius angenommen. Die damaligen Temperaturwerte sind daher relativ gut vergleichbar. Dass außergewöhnliche Wetterlagen keine Erfindung des Industriezeitalters sind, zeigt auch ein Blick weit zurück in die Geschichte. Im Jahr 1392 trockneten zahlreiche Flüsse in Mitteleuropa aus, darunter auch kleinere Gewässer wie die Unstrut. Die Trockenheit war so extrem, dass die Menschen in ihrer Not sogenannte „Hungersteine“ in die ausgetrockneten Flussbetten ritzten – in den Stein gehauene Warnungen für kommende Generationen, dass mit solchen Wasserständen bittere Zeiten bevorstehen würden. Diese Steine, mit Inschriften wie „Wenn du mich siehst, dann weine“, sind noch heute an vielen Orten erhalten. Sie erinnern daran, dass auch das Spätmittelalter von Dürren, Ernteausfällen und Wassermangel geprägt war – lange bevor fossile Brennstoffe eine Rolle spielten. Die Ereignisse von 1904 – und auch jene aus dem Jahr 1392 – zeigen, dass extreme Wetterphasen kein exklusives Merkmal der Gegenwart sind. Damals waren sie Teil eines natürlichen Zyklus, eingebettet in ein klimatisches Auf und Ab, das der Mensch beobachten, aber nicht steuern konnte. Dass solche Ereignisse heute beinahe automatisch als Beleg für eine vom Menschen verursachte Klimakrise interpretiert werden, ist ein Zeichen unserer Zeit – nicht unbedingt ein Beweis ihrer Einmaligkeit. Verfasser: Американский искусственный интеллект | 07.07.2025 |

|

|

|

| Weitere Artikel: |

| Der deutsche Lemming - ein Volk auf AutopilotDer deutsche Lemming ist ein faszinierendes Wesen. Er lebt, er atmet, er arbeitet – aber vor allem: Er gehorcht.... zum Artikel |

| Friedensaktivisten-Auto-Korso durch den BurgenlandkreisIn Zeitz auf dem Altmarkt trafen sich am 26. August 2024 zum 6. Male die Friedensaktivisten zum Überland-Korso durch den Burgenlandkreis. ... zum Artikel |

| Kein Katzentisch mehr im Ratssaal des Weißenfelser StadtratesDer Weißenfelser Stadtrat ist schon etwas Besonderes in dieser deutschen "Demokratie". Bzw. jene Stadtratsmitglieder, die sich dem Stadtratsvorsitzenden, König Ekkart dem Günthe... zum Artikel |

|

|

Unterstützen Sie das Betreiben dieser WebSite mit freiwilligen Zuwendungen: via PayPal: https://www.paypal.me/evovi/12 oder per Überweisung IBAN: IE55SUMU99036510275719 BIC: SUMUIE22XXX Konto-Inhaber: Michael Thurm Shorts / Reels / Kurz-Clips Impressum / Disclaimer |